Marie-Louise était une grande fille toute simple. Plutôt de taille moyenne en réalité, elle montrait une « ingénuité dans une inconscience si totale qu’elle en paraissait moins méritoire par le fait d’être involontaire » (1). Simple n’est pas simpliste. Au contraire elle était « trop », trop érudite, trop sensible, trop altruiste, trop attentive au monde, le monde d’ici et le monde de là-bas, le monde qui a été et celui qui sera. Trop docile aussi, elle veillait à obéir scrupuleusement à ses parents, à ses professeurs, surtout ne rien faire qui puisse d’une quelconque façon lui être reproché. Elle se sentait comme un esquif dans l’océan avec, au-dessus, en-dessous, autour, un univers insondable, soumis à des forces contre lesquelles il est bien inutile de lutter, la houle, les déferlantes, le vent et les orages et bien d’autres dangers, terrifiants parce qu’inconnus.

Si elle ne parlait pas, ou si peu, c’est que les mots se bousculait dans sa tête ; il lui fallait démêler cet écheveau, mettre en ordre ceux qui se disputaient la première place, organiser les suivants, ce qui lui était bien pénible, douloureux même. Les questions les plus simples la rendaient hébétée, la simplicité la déroutait, la prenait à contre-pied, que pouvait-il se cacher derrière ? Par contre elle avait une réponse rapide, claire, précise aux questions les plus difficiles. Les phrases se formaient alors d’elles-mêmes, les mots appropriés prenaient place, s’alignaient docilement comme il convient à des paroles sensées.

Pour elle-même, elle n’était « pas assez ». Pas assez confiante, pas assez convaincue de ses qualités, de son intelligence. Son physique, elle l’ignorait tout simplement, vaguement consciente, en même temps qu’inquiète, de la transformation de son corps d’enfant à femme. En été, elle enfilait le matin une robe, toujours la même et n’y pensait plus, jusqu’au soir où elle devait s’en défaire. Une robe dont on devinait, après tant de lessivages répétés, qu’elle avait dû être belle, ornée de grandes fleurs aux couleurs vives. Comme une gamine, elle la remontait à tout propos sur ses cuisses, s’asseyait jambes écartées, exposant sans y penser une culotte de bure quasi-monacale, ne pouvant imaginer qu’on puisse y porter un quelconque intérêt. En hiver, elle était engoncée dans d’épais lainages qu’elle avait sans doute confectionnés elle-même, informes parce que tricotés au petit bonheur la chance, avec de bien trop grosses aiguilles.

Elle souffrait clairement d’une forme d’autisme – désigné sous le terme générique de « troubles envahissants du développement ». Nous savons maintenant que cette atteinte est d’origine génétiques et qu’elle peut revêtir les aspects les plus variés, chacun étant lié à un groupe particulier de gènes. Ces troubles sont parfois d’apparence discrète mais toujours susceptibles d’affecter profondément la personnalité et le comportement, dans un sens ou dans l’autre, pouvant conduire à d’insurmontables difficultés et en même temps laisser place à d’étonnantes prouesses. C’est comme si une impérieuse vie intérieure ne laissait aucune place aux contacts avec l’extérieur, tandis que de fulgurants traits peuvent parfois forcer le barrage pour éclore à la lumière.

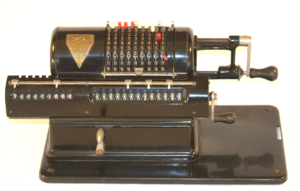

Nous étions au début de l’ère informatique. J’étais amené à faire des calculs statistiques assez sophistiqués, ne disposant au début que de calculatrices à manivelle, dérivées des arithmomètres, qui fonctionnaient selon le principe de la machine de Pascal, un tour dans un sens pour additionner, un dans l’autre sens pour soustraire, un décalage vers la gauche pour passer des unités aux dizaines puis aux centaines, etc. Avec un peu d’habitude, il était possible de faire très rapidement des opérations complexes, car multiplications et divisions ne sont rien d’autre que des suites d’additions et soustractions. Ainsi était le temps où les calculs tenaient à la dextérité du poignet. Puis vint le jour où mon directeur d’études me conduisit solennellement à une machine fabuleuse, le calculateur IBM 1420, énorme engin qui allait faire mon travail à une vitesse fantastique. Certes c’était au prix d’une programmation longue et laborieuse, certes c’est ce que tout écolier obtient aujourd’hui avec une seule touche de sa calculette de poche, tout de même c’était un grand pas.

Puis rapidement les machines se firent plus performantes, en même temps que leur taille diminuait, jusqu’à prendre place sur une table. La première d’entre elles affichait ses calculs à l’aide de grosses lampes, comme celles des premiers postes de TSF, avant que les diodes électroluminescences, petites barrettes lumineuses qui nous sont aujourd’hui si familières, ne soient agencées adroitement de manière à former en toute simplicité chiffres et lettres. Le progrès technologique se fait par bonds, suivis d’une multitude de petites avancées. Les premiers calculateurs Olivetti imprimaient à l’aide de cylindres rotatifs qu’un petit marteau venait frapper au bon moment. Pour une impression rapide, le cylindre devait tourner à très grande vitesse, jusqu’à ce qu’un petit rusé s’avise de frapper les caractères non pas les uns après les autres, dans l’ordre logique, mais au moment où ils se présentaient en bonne place sur le cylindre, dont la rotation devenait ainsi bien plus lente.

Pour mon travail je devais utiliser les gros ordinateurs du centre de calcul universitaire de Grenoble, à l’époque un des mieux équipés de France. La salle machine était grande comme un hall de gare et la pièce commune disposait d’une immense table où les étudiants pouvaient étaler les énormes liasses de papier que l’ordinateur vomissait grâce à de monumentales imprimantes. Ce jour-là je compulsais les résultats que j’avais obtenus, qui se mesuraient en mètres, à la recherche du meilleur moyen de programmer la fonction Gamma, une fonction mathématique complexe que je voulais utiliser. Je n’étais pas satisfait et je griffonnais fiévreusement à la recherche de solutions possibles, lorsqu’une gamine me prit sans façon le listing des mains : « Je vous observe depuis un moment, me dit-elle, vous n’arriverez à rien ainsi ». Je levais la tête ; la gamine, en réalité une toute jeune fille, avait tiré à elle la masse de papier sur laquelle je m’évertuais vainement, puis la repoussa vers moi après avoir tracé quelques lignes : « Voilà, c’est tout ! ». Incrédule, je regardais une écriture enfantine belle et soignée : la solution de mon problème était là !

Ma voisine, dont je n’avais même pas remarqué la présence auparavant, s’était déjà replongée dans sa propre montagne de papier. C’était Marie-Louise.

Je repris mon travail pour transposer en langage machine la solution qu’elle m’avait apportée, mais quand j’eus terminé elle n’était plus là. Je l’aperçus quelques jours plus tard et me précipitais vers elle pour la remercier. Elle marchait comme un automate et je dus lui barrer la route pour que, surprise, elle lève vers moi son visage poupin aux yeux célestes, sans me voir. Avant même que je puisse ouvrir la bouche, elle s’était esquivée.

Intrigué par cette étonnante personne, je la guettais dans le campus. Je voulais connaître celle qui, si jeune, était capable de résoudre par-dessus mon épaule un problème mathématique sur lequel je buttais. Un jour je la rejoignis sur le banc où elle était assise, sans qu’elle ne manifeste de réaction. Je me doutais que son abord ne serait pas simple, aussi, prudent, je l’interrogeais de la façon la plus banale, quel était son nom, d’où venait-elle, que faisait-elle, sans ne rien obtenir d’autre que des bribes de réponse, débitées par monosyllabes. C’était proprement stupéfiant. Un zombie, que je savais pourtant capable d’incroyables éclairs d’intelligence. Je devais percer ce mystère, mais comment s’y prendre ?

Soudain, sans réfléchir, je me levais : « Viens ! ». J’avais parlé avec douceur, comme à un enfant, ce qu’elle était d’une certaine façon. Je la pris par la main et, comme un enfant, elle me suivit jusqu’à ma chambre. Elle fit le tour de la pièce, lentement, en s’arrêtant devant chaque chose apparemment sans la voir, à la manière d’un robot humanoïde. Elle sortit de sa torpeur devant un beau planisphère dont j’étais très fier, déniché dans une brocante, le fit tourner lentement, avec clairement la satisfaction d’avoir le monde à portée de main, sans réaliser sans doute que ce monde-là avait bien évolué depuis. Après tout, n’est-ce pas ce que nous éprouvons tous, peu ou prou, devant un globe terrestre ?

Puis elle s’assit au bord du lit, moi à côté d’elle. Cet être étonnant, déguisé en épouvantail, ne m’inspirait aucun désir, par contre m’intriguait de plus en plus. Devant ce qui n’était ni petite fille, ni femme, ni même adolescente, dans la chambre d’un inconnu, assise sur son lit, sans réaction d’aucune sorte, comment ne pas être profondément perplexe. Elle avait toutes les apparences d’un être féminin, portait ce qui pouvait s’apparenter à une robe, sans que rien n’indique qu’elle soit pour autant sexuée. Alors, tel Bartolomé De La Casas à la Controverse de Valladolid, il me fallait savoir à qui j’avais à faire.

Habituellement je me fais fort de percer à jour mes interlocuteurs, mais là je me heurtais à une boite noire, totalement hermétique. Alors, à défaut de la connaître intérieurement, je résolus de l’explorer extérieurement, puisque le corps est le reflet de l’âme. Je promenais mes mains sur elle, à la manière d’un aveugle face à une statue. De fait, je me surpris à fermer les yeux, pour mieux me concentrer sur ce que le toucher pouvait m’apprendre.

Il m’apprit que j’étais réellement en présence d’une anatomie féminine. Allant plus loin, mes gestes se firent plus précis et insistants, sans qu’elle n’exprime ni impatience, ni inquiétude, ni chagrin, ni aucune satisfaction ou réprobation. Je tâtais au travers de la robe une poitrine nue, que sa propriétaire semblait considérer comme chose négligeable, puisqu’elle me regarda avec étonnement : que pouvais-je trouver là d’intéressant ? J’y trouvais des seins parfaits, ce que je confirmais en faisant glisser le haut de la robe. Réellement une grande beauté ! Je la fis s’allonger pour me remplir les yeux, et les mains, de cette merveille. Au risque d’abuser, de profiter de l’immaturité, de la totale « innocence » de cette femme – puisque femme il y avait – je devais savoir. J’avais déjà un début de réponse ; je cherchais la suite plus bas, remontais des cuisses en apparence inertes, jusqu’à provoquer un petit tressaillement que je ne pus interpréter, réaction sexuelle ou simple chatouillis ? Il me fallait poursuivre ; je m’introduisis, non sans mal, dans la carapace qui lui tenait lieu de sous-vêtement, une véritable ceinture de chasteté ! Enfin, j’allais savoir. En réalité, je ne sus rien. Le sexe, certes incontestablement féminin, ne manifesta à mon contact ni plaisir ni déplaisir.

Inutile de tenter quoi que ce soit avec ce carcan qui laissait bien peu de place aux manœuvres. J’en restais là. Comme lors la Controverse, d’autres séances seraient nécessaires. Je retins que Marie-Louise n’avait selon toute probabilité rien appris des relations physiques. Sans doute n’avait-elle ni frère, ni cousin, ni voisin pour lui faire découvrir, en jouant, l’autre sexe et le sien par la même occasion.

Je me basais sur cette hypothèse pour reprendre mon enseignement qui, je l’avoue, était plus pratique que théorique. J’avais auparavant demandé à mon élève de se procurer l’équipement nécessaire au bon déroulement des leçons, autrement dit vêtements et sous-vêtements souples et soyeux, point trop ajustés surtout. Je lui indiquais des boutiques qui pourraient faire surgir de cette chrysalide un papillon. Elle suivit scrupuleusement mon conseil, si bien que je la vis arriver fraîche et légère, bien mal à l’aise cependant dans ses nouveaux vêtements, comme un acteur qui aurait revêtu son habit de scène sans connaître son rôle.

Je repris mes leçons, avec sérieux et application, dans des conditions devenues plus propices. Je devais lui apprendre à réagir comme cela se doit à des mains qui explorent savamment son corps, en le parcourant d’abord au travers de l’étoffe légère avant de s’insinuer en-dessous, par étapes, puis en le dégageant peu à peu, par petits bouts. J’insistais sur ce qui fait réagir toute jeune fille normalement constituée, en guettant sur le visage et dans le corps de Marie-Louise le signe de progrès, à ma grande satisfaction encourageants. Sa respiration devenait plus courte, ses yeux d’abord surpris se perdaient dans un monde à découvrir, sa bouche s’entrouvrait, son ventre, ses cuisses tressaillaient, ses bras s’abandonnaient, bref, sans conteste j’avais une élève très douée.

Ma tâche était, je l’avoue, plutôt agréable et je l’aurais volontiers poursuivie assez longtemps, mais je devais penser d’abord à mon élève. Il me fallait passer au deuxième chapitre de mon cours et lui faire connaître le corps masculin, en utilisant le matériel dont je disposais, c’est-à-dire moi-même. Elle le découvrit avec un émerveillement touchant. Avec gravité aussi, ce qui fut mon cas le jour où je dénichais dans la bibliothèque de mes parents un petit bouquin anodin qui annonçait « L’homme et la Femme » et m’ouvrait en quelques pages grises, sans illustration, un univers insoupçonné et fascinant.

Marie-Louise était si attentive à mes leçons, si prompte à me suivre, qu’un jour je me trouvais en elle, sans l’avoir voulu [Brassens – Je suis un voyou]. J’en fus moi-même surpris. Pris de remords, j’hésitais un instant à poursuivre, puis me dis que c’était en quelque sorte son admission en classe supérieure. Dès lors ses progrès furent proprement stupéfiants, si bien que l’élève ne tarda pas à égaler, pour ne pas dire dépasser, le maître. Elle entra en plein possession de son corps et de ses sens, comme un apprenti en apparence empoté peut se révéler technicien hors pair.

Mon but était atteint, mon enseignement prit fin.

Je perdis de vue Marie-Louise, jusqu’à ce jour où je croisais un couple d’amoureux tendrement enlacés. La chose n’est pas rare dans un campus universitaire, pourtant, après les avoir dépassés, je me retournais. Cette robe à fleurs, ces jambes admirables, oui c’était bien mon élève. J’avais permis qu’elle s’épanouisse ; l’oiseau avait pris son envol, j’en étais heureux, avec au cœur un pincement vite réfréné. Que pouvais-je faire de plus ?

Illustration: arithmomètre d’Odhner (Ezrdr — https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9510364)

Page d’accueil: La controverse de Valladolid, film de Jean-Daniel Verhaeghe, Les Indiens du Nouveau Monde sont-ils des hommes, autrement dit ont-ils une âme ? La question opposa publiquement, à Valladolid, en Espagne, le chanoine Sepulveda et le dominicain Bartolomé De Las Casas, vers 1550.

- Krikor Zohrab, La Vie comme elle est, Editions Parenthèses, Marseille.

This design is wicked! You certainly know how to

keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was

almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job.

I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented

it. Too cool!

I read this post fully regarding the comparison of

hottest and earlier technologies, it’s awesome article.